匠人快讯:罗景龙的蛋雕艺术

蛋壳为画布,刻刀为画笔,将大埔的山、水、建筑、人文浓缩于薄如蝉翼的蛋壳之上,方寸之间雕梁画栋,总能化腐朽为神奇。

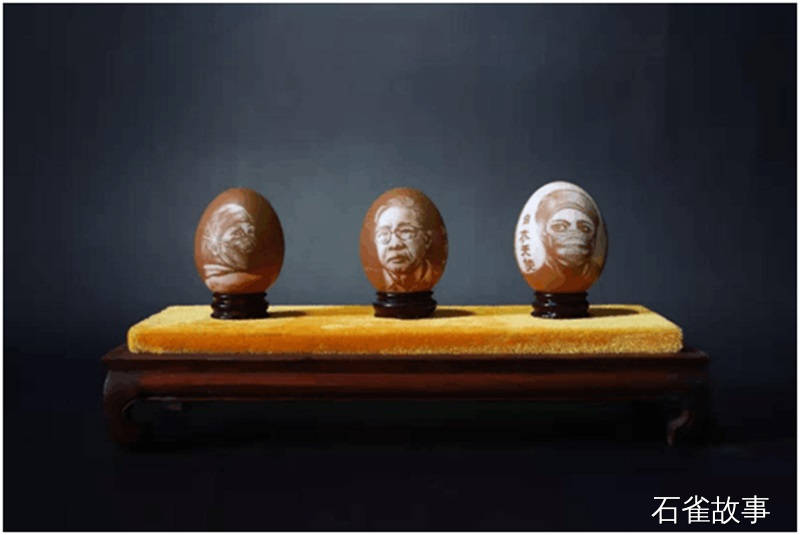

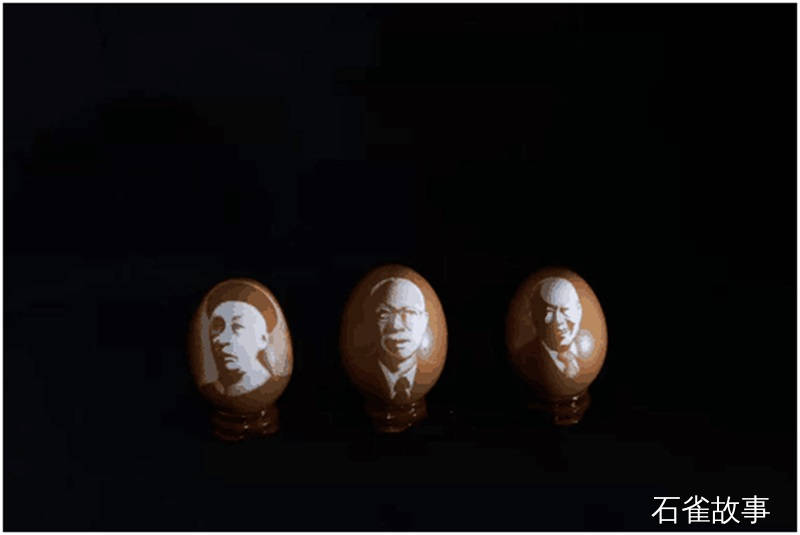

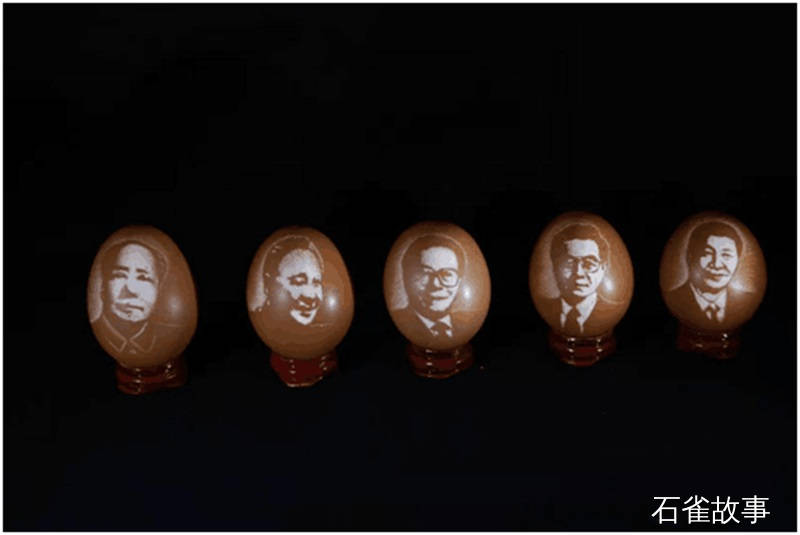

走进位于大埔县城罗景龙大师的蛋雕工作室,桌上、展柜里摆放着形态各异的蛋雕作品,造型精致的客家围屋、栩栩如生的十二生肖、经典的神话人物、匠心独具的镂空几何图等在蛋壳上活灵活现。用手触摸还可以感受到明显的层次感,如表演汉剧女子的发饰、围屋上的一砖一瓦等层次分明,让人惊叹。

造型精致的客家围屋、栩栩如生的十二生肖、经典的神话人物等在蛋壳上活灵活现。

罗景龙,汉族,生于1988年,广东省梅州市大埔县人,梅州市工艺美术大师。梅州蛋雕第一人。现任梅州市民间文艺家协会会员、梅州市工艺美术协会会员、黑龙江省工艺美术协会蛋艺术家专业委员会会员、梅州市工艺研究会会员、梅州市文艺志愿者协会会员 。

多年来在蛋雕艺术的创作及创新上取得了一定的成就。罗景龙先生自2006年从事蛋雕艺术创作以来,奈与寂寞,刻苦钻研,用各种禽类蛋壳为创作载体,秉承发扬中国传统文化为己任,推陈出新,与时俱进,运用独特的技法在蛋壳上,创作出各种蛋雕艺术作品,为中国民间艺术发展增光添彩。创作的手法主要以影刻写实和镂雕浮雕及组合拼雕的技法,用中国传统的民间素材以及各国的风土人情为构图元素,精心创作,他的蛋雕作品具有极高收藏价值和观赏价值,是不可多得的艺术珍品。

其蛋雕艺术创作十多年来,作品逐步形成自己的风格、特别以客家古建筑为题材的蛋雕 作品独具一格,得到业内人士广泛认可。其作品被博物馆收藏、并多次接受新闻媒体采访和报导,连续几届亮相梅州市文博会,作品备受青睐广为收藏,堪称“民间艺术蛋雕一绝”。罗景龙祖上以做木雕为生,从小他就对雕刻这种技艺耳濡目染。2007年罗景龙应征入伍,在山西长治的部队文工团服役并工作5年。“文工团里精通雕刻、绘画、乐器、书法等的文艺人才很多,我就是在那里开始学习石雕。”罗景龙说,这段经历为他之后开启蛋雕之路奠定了基础。

从石雕转战蛋雕,源于一次偶然的机遇。罗景龙在福建莆田见到了当地师傅在蛋壳上进行雕刻的艺术创作,心生向往,于是拜师学艺。

走进位于大埔县城罗景龙大师的工作室,展柜里摆放着题材各异的蛋雕作品。

蛋雕是一门集美术、雕刻等多项技法于一体的艺术,刚开始的困难超乎罗景龙的想象。第一次在鸡蛋上雕刻,罗景龙心惊胆战,蛋壳很薄,只有0.2—0.3毫米,其中留给他发挥的空间只有0.1毫米,稍不注意就会碎。

“看起来小小的一枚蛋壳,制作起来很复杂,每个步骤都要小心谨慎。”据罗景龙介绍,制作一个蛋雕作品,首先需要挑选一个合适的蛋,然后将蛋液抽出,用清水清洗蛋壳,并进行消毒防腐,再放到阴凉处风干。接着就是设计和雕刻阶段,根据构思好的图案在蛋壳上描绘雏形,最后才开始正式雕刻。

给学生传授蛋雕技艺,更好的把专项传统工艺传承下去。

蛋雕制作要自始至终保持“心静、手稳、下刀准”,罗景龙说:“在薄如蝉翼的鸡蛋壳上‘动粗’如同走钢丝,每刻一刀都如履薄冰,雕刻的力道拿捏要非常到位,太重则碎,太轻则不出彩,不能有丝毫偏差。一个作品快制成时更要小心细致,不能有一丝松懈,否则就可能前功尽弃。”

据罗景龙回忆,他有过类似惨痛的经历。那时候尝试在鸵鸟蛋上进行“九龙戏珠”题材的创作,为此经常熬夜雕刻,到作品快成功的时候,一不注意用力稍大,作品就废了。“当时懊恼了许久,一个晚上都睡不着觉。”他说道。

随着技艺日益娴熟,罗景龙开始灵活运用影刻写实、镂雕浮雕及组合拼雕的技法,并尝试创作不同类型的作品。据他介绍,完成一个简单的作品至少需要一天,复杂的需要一个月。

在罗景龙的蛋雕作品中,可以感受到明显的层次感,围屋上的一砖一瓦层次分明。

在罗景龙的蛋雕生涯中,如今已创作了上千件作品,大多反映大埔当地山水、围屋建筑等特色人文景观题材,其中《大埔民居》系列6件蛋雕作品被大埔县博物馆收藏。去年,在黑龙江省工艺美术协会蛋雕艺术精品展专项比赛中,罗景龙的作品《双龙戏珠》和《秋收》同时获得银牌。这是他花费3个月时间完成的得意之作,曾有人想高价购买,他拒绝了。凭借精湛的手艺,罗景龙被评为梅州市首届工艺美术大师。

罗景龙创作的蛋雕作品《双龙戏珠》。

近年来,越来越多的活动邀请他到现场表演蛋雕技艺。此前在梅州客家文博会上,他的蛋雕作品大放异彩,引起众多市民围观。

学习蛋雕技艺,天赋和基础固然重要,但罗景龙认为“耐心和坚持力更加重要,蛋雕需要注重一点一滴,容不得半点马虎”。

如今罗景龙已成为梅州小有名气的蛋雕艺人,目前已有正式徒弟3名。“这门技艺在梅州会的人不多,希望把它做好,让它成为代表大埔特色的明信片。也希望一提到大埔,就知道有蛋雕,让代表大埔的蛋雕走出梅州,走向世界。”