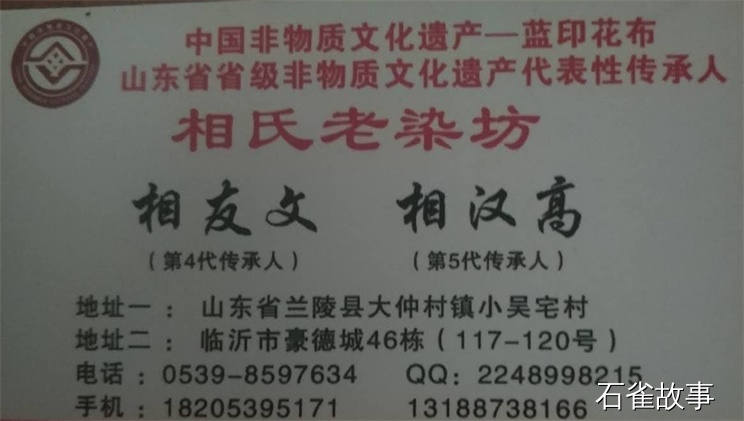

相汉高

*

蓝印花布

热度:1834

蓝印花布是我国传统的民间印染工艺品之一,它是以手工刻版、手工刮浆、手工染色的民间工艺,尤以简洁而朴素的图案,鲜明而和谐的蓝白之美, 闻名于世。蓝印花布既保持了民间艺术独特的审美情趣又具有深厚的价值底蕴。沂蒙蓝印花布主要产自于兰陵县,大仲村镇小吴宅村83岁的相友文是该非遗保护项目的省级传承人,多年来他用种地换来的资金印制蓝印花布,坚守着这一祖传的老手艺;如今,他的儿子相汉高传承了父亲的技艺,边经商边从事蓝印花布的印制,将这一古老的印染工艺发扬广大。

1.工艺溯源

蓝印花布又称靛蓝花布,俗称药斑布、浇花布等。是中国传统的工艺印染品,镂空版白浆防染印花。蓝印花布的颜料是靛蓝,它是从一种叫做蓝草的植物中提取的。物理性能稳定,色泽素雅。我国很早就有采蓝、制蓝的记载。《诗·小雅采绿》:“朝采蓝。”这里的蓝就是蓝草。战国时曾任过兰陵令的荀子在《劝学》中说:“青,取缔于蓝而青于蓝。”这也说明当时兰陵一带用蓝草制蓝已很普遍。

人类利用天然染料染色可以追溯到新石器时代。那时我们的祖先已经懂得应用赭黄、雄黄、朱砂、黄丹等矿物颜料在织物上着色,钱山漾文化遗址出土的带有红色丝绢残片和丝绳都证明了先祖染色工艺,这是迄今发现最早的纺织品染色实物。据古书记载,我国在夏代已经种植蓼蓝,并已经知道它的生长习性,可见蓝印花布所用的植物染料蓝草,在夏代就已经开始种植。到了周代,随着染色工艺的发展,染色技术的进步,东周时期植物染料已在民间普及并应用到人们的生活当中。

印染的形成始于春秋战国时代,盛行于先秦即西汉时代。据先秦《毛诗·小雅·条绿》一书记载:“终朝采、不盈一掬,终朝采蓝,不盈一檐”。北魏贾思勰著的《齐民要术·种蓝》专门记述了蓝草中提取蓝靛的方法:“七月中作坑,令受百许束,作表得泥泥之,令深五寸,以苫蔽四壁,刈蓝倒竖于坑中,下水,以木石镇压令没。热时一宿,冷时再宿,漉去亥,内汁于瓮中,率十石瓮,著石灰一斗五升,急于摔之,一食顷止。澄清,泻去水,别作小坑,贮蓝靛于坑中,候如强弱,还出瓮中,蓝靛成矣”。

据史料文字记载和考古材料研究,长沙马王堆出土汉墓的部分纺织品,就有质量上乘的蓝印花布。可见,在西汉的时候,印染蓝印花布就已经在民间流行。明代宋应星在《天工开物》一书中记载了茶蓝(即菘蓝)、蓼蓝、马蓝、吴蓝、苋蓝等五种蓝都可以提取靛蓝,并叙述了当时制蓝方法。

随着元代棉纺织业的发展,促进和推动蓝靛在棉纺织品上的使用。北朝出现了用镂空花版和防染剂的蓝底白花布实物。到了宋代,国力衰退宫廷自奉节俭,常以夹缬代替丝绣品为宫室日常服饰。此印花防染技艺由此流传和影响到全国,浙江、山东、山西、湖南、湖北、安徽、东北各省先后都开设了蓝印花布作坊。

2.制作工序及技艺

1971年出生的相汉高从小就跟着父亲学习蓝印花布的制作,对于每一道工序都熟烂于心。

沂蒙蓝印花布是传统的镂空版白浆防染印花,采用刻版、刮浆、染色等多道印染工艺制成。印花的布料多为纯棉布,也可以是麻布或丝布。

刻版:传统的纸版是二至三层牛皮纸用鲜猪血粘合而成,然后在纸版上刷桐油,先刷生桐油,再刷熟桐油。在刷过桐油的纸版上按照描好的图案刻花。刻时刻刀需竖直,力求上下层花形一致。

做防染浆:用石灰、豆粉及鸡蛋清按照一定的比例用水慢慢调合成浆状,这样就制成了防染浆。

刮浆:刮浆前选将坯布用水润湿,这样是为了让布更好地吸收防染浆。然后把刻好的花版放在白布上,就可以进行刮浆,刮浆时用力要均匀。

揭版:自花版一角直立掀起,不可在坏布上拖拉,以免损坏花样的完整性。印有防染浆的坯布,要吊挂晾干后才能入缸染色。

染色:染缸调好颜色后,将浆布放入清水中略为浸泡,再平均地置入染缸约20分钟。然后取出氧化、透风30分钟,并不断翻转布面使其氧化均匀。一般经过6至8次反复染色,使其达到所需颜色。艺人都是根据面料的不同和气候的变化来调整下缸和氧化的时间。

显色:将布从染缸里取出悬挂、透风,不断挑动布面,使全部氧化均匀,以达到显色目的。染色和显色可依色泽深浅要求,重复多次。

刮白:出缸布晒干后灰碱偏重,先泡酸水固色,清洗后摊平布面,以菜刀斜倾四十五度,用力适中地刮去灰浆。刮去灰浆的布清洗二至三次,将残留布面的灰浆和浮色去除干净,挂上晾晒架。这样漂亮的蓝白花布就印制成了。

3.传承之路

据传承人相汉高介绍,他的祖上在清朝时是两榜进士,家境殷实,不仅有很多耕地,还做着“染布、造醋、开药铺”的生意,尤其是染房生意最红火,他家里传承下来的一根200多年前祖上用来槌布的枣木棒就是见证。

自古以来,蓝印花布在民间广受欢迎。花布的图案取材于百姓喜闻乐见的民间故事、戏剧人物,但更多的是由动植物和花鸟组合成的吉祥纹样,采用暗喻、谐音,类比等手法尽情抒发民间百姓憧憬美好未来的理想和信念,因此在民间的传统习俗上,蓝印花布占有相当位置。以前,女儿出嫁时一定要带上母亲早已准备好的一条用靛蓝布做成的饭单,这样的习俗是显示女儿嫁到男家后“上得厅堂,下得厨房” 的治理能力。姑娘出嫁时的衣被箱里必定会有一、二条蓝印花布被面,大都是龙凤呈祥,凤戏牡丹图案的“龙凤被”,称之为“压箱布”。可见在当时蓝印花布是老百姓生活中必不可少的,有印制蓝印花布手艺的人也是很“吃香”的。

相汉高的父亲相友文8岁时就跟着父辈学会了这门手艺,到现在已和蓝印花布打了75年的交道,可以说,这门传统技艺已深深融入到他的生命之中。

以前,相家一直开着染房,每当开集日,相友文就到集市上接受十里八乡百姓送来的白布,然后带回染房进行加工,根据要求印制各种图案的蓝印花布,印染的匹料花布“猫蹄花”、“凤戏牡丹”、“红鱼戏莲”、“梅花鹿”、“双鸡”和件料花布“富贵花瓶(门帘)”、“鱼与龙(床单)”、“双凤戏牡丹(包袱皮)”等都很受人们喜欢。早年间,相家都是用马车往染房里接布,可见生意有多红火。新中国成立后,村里办起村集体的染房,相友文就到了那里;1976年,镇里搞了印染企业,相友文又成了这里的技术工人,不管在哪都发挥着他的好技艺。进入二十世纪八十年代,随着经济的发展和市场的开放搞活,“的确良”、“涤纶”等现代印染生产的高档面料进入生活中,蓝印花布逐渐淡出人们视野,“染坊”也都成为历史。

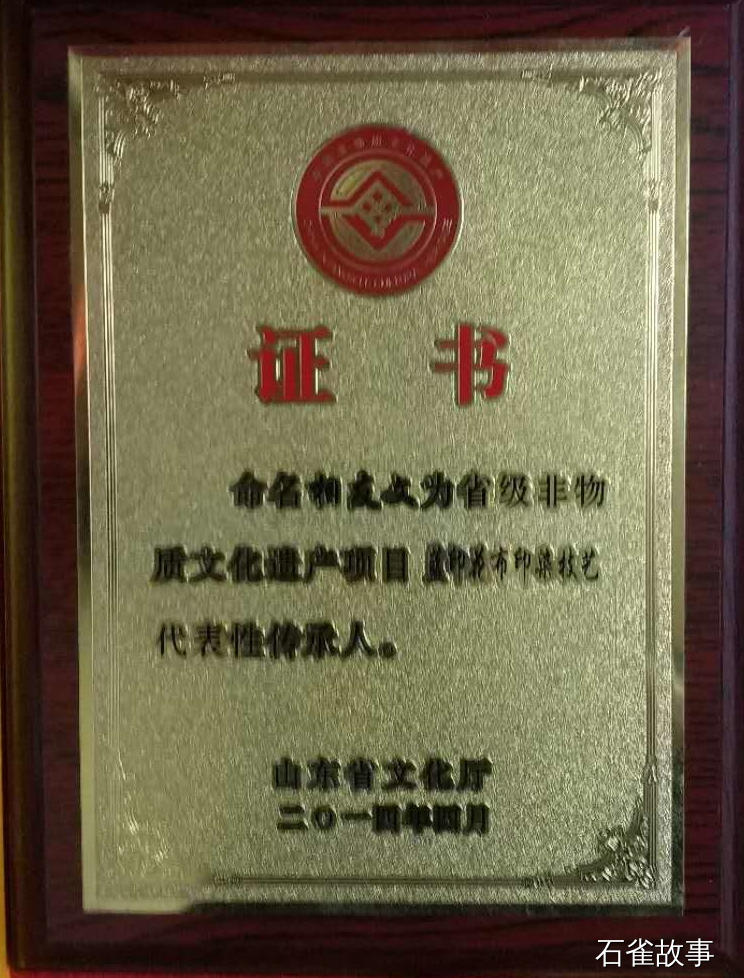

尽管没有了市场,但相友文一直没有丢下自己的手艺,他一直坚守着蓝印花布制作这一传统技艺。没有了市场,不能营利,他就用种地的收入来补贴蓝印花布的制作。他的执着终于有了回报,随着国家对蓝印花布这一传统工艺的重视,蓝印花布又重回大众视野。1986年,山东曲阜举办纪念孔子诞辰2537周年活动,相友文印制的《孔子游猎图》蓝印花布被作为活动的纪念品;1992年,相友文印制的蓝印花布参加了潍坊国际风筝节,所有作品被国际友人收购珍藏;2000年后,中央美院民间美术研究师韩慧荣教授、中国美术家韩美林等前来考察并为相友文设计了多种花样,使这一传统工艺再次焕发生机;2006年,大仲村镇被省文化厅命名为“山东省民间艺术(染织)之乡”;2007年,蓝印花布被临沂市人民政府列为第一批非物质文化遗产保护名录。

虽然相友文已83岁高龄,他一直还在从事着蓝印花布的制作,他的儿子相汉高在继承了传统工艺的同时不断创新,让蓝印花布焕发了新的生机。他说:“祖宗传下来的手艺坚决不能丢。”

4.探究:蓝印花布的价值

沂蒙蓝印花布是广受群众喜爱、极其珍贵的民间手工艺品,既有很普遍的实用价值,同时也有着鲜明的艺术价值和一定的市场价值。

文化价值:印染蓝印花布是民间人民群众共同的创造,它融汇广大人民群众的智慧,代表了广大人民群众的意愿。蓝印花布的花纹图案是民间广大人民群众最喜闻乐见的工艺品,它的花纹图案的设计有着普遍的创意性和人民群众的喜好性。如“凤穿牡丹”象征着吉祥幸福,“梅兰竹菊”意喻品德高尚等,这些全是鲜明的立意,普遍地表达广大人民群众的意愿和理念。民俗文化的气味十分浓厚,对民俗研究有一定的价值。

实用价值:印染蓝印花布产生于民间,发展繁荣于民间,它与人民群众的生活习习相关。千百年来,它长盛不衰的最主要的原因就是它有着普遍可行的实用价值。通过印染这一装饰工序,把白色的家织布匹,印染成各种绮丽美妙的蓝色布料,成为民间广大人民群众最实用、最喜爱的工艺品。当前,随着人们审美的变化,蓝印花布又重新登上了服饰的舞台,并在家居软装饰等方面崭露头角。蓝印花布生产者完全可以在继承蓝印花布民间传统工艺的基础上, 进行工艺和技术创新, 可借鉴剪纸、刺绣等表现方法, 对蓝印花布进行艺术再现, 既丰富了现代人的审美情趣, 又能使传统的民间蓝印花布焕发了新的活力, 形成自己独特的风格。

开发价值:随着时代的不断发展与进步,当代高度发展的文化和科学知识的产生,无数现代化的新兴工艺品不断地出现,几乎垄断了整个消费市场,特别是布匹丝织品行业,大量的新兴工艺代替了过去民间的手工工艺。因此,印染这一民间手工工艺也就处于濒危凋零的边缘。然而,随着当前旅游事业的发展与繁荣,民间手工工艺品的需求量越来越增加,印染蓝印花布这一民间传统手工艺品又逢时而兴,造时而荣,近几年来,随着临沂旅游业的兴起,旅游商品需求旺盛,印染蓝印花布作为带有浓郁沂蒙地域特色的旅游商品,有着极高的开发价值。![]() 作品赏析

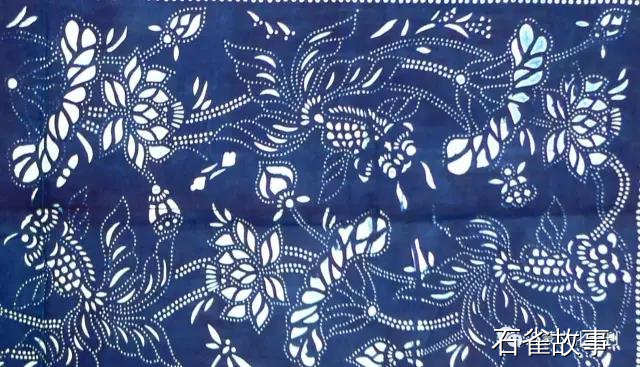

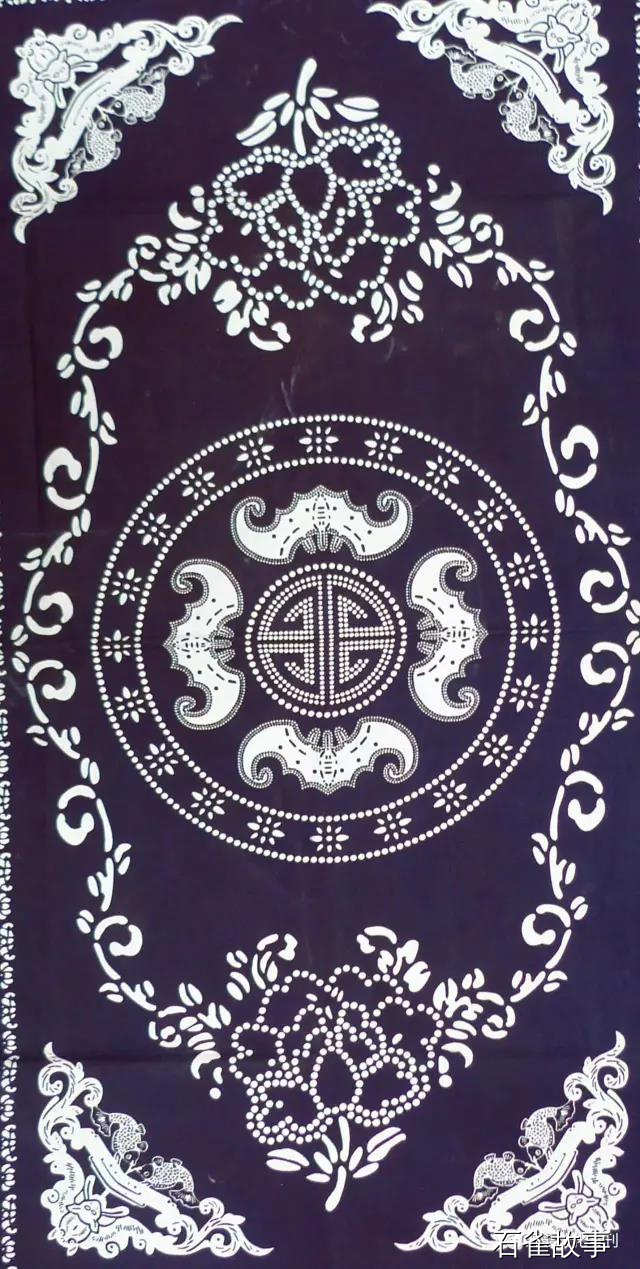

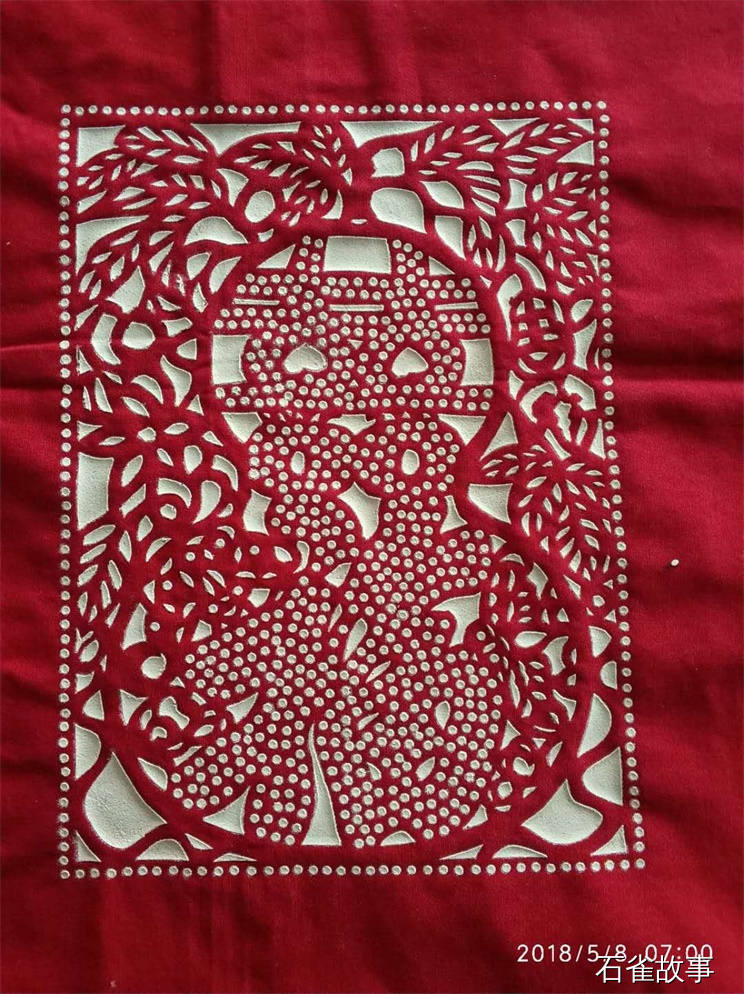

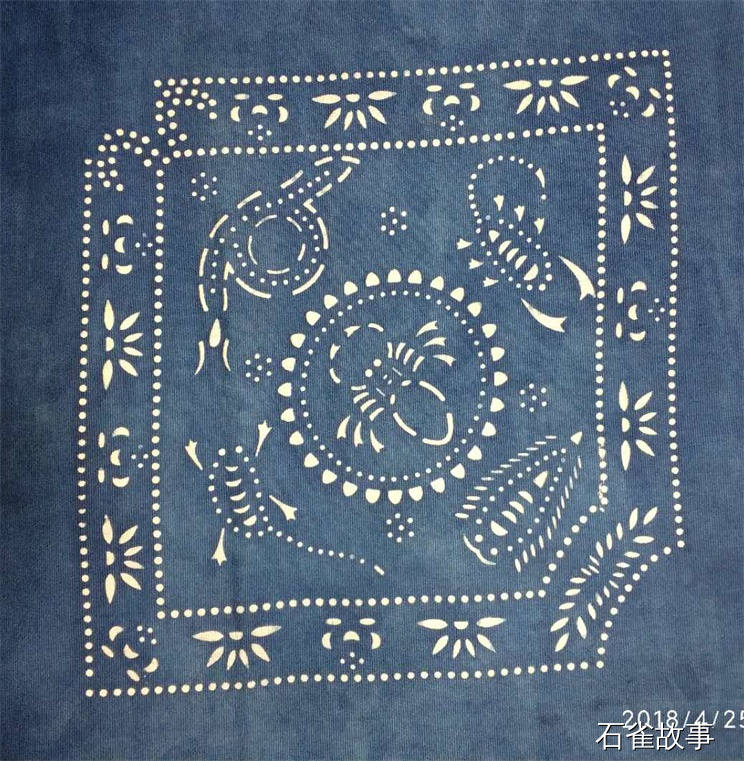

作品赏析

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品

相汉高作品![]() 媒体报道

媒体报道

获得荣誉

技艺传承人 相汉高